毎年夏になると麦茶を作るご家庭は多いと思います。

特にお子さんがいる家庭は、学校に水筒をもっていきますので、毎日の作業になりますね。

私も小学生の子供がいるので365日毎日麦茶を作っています。

やかんにお湯を沸かして冷ますのが手間と感じることも一回や二回ではありません…。

そんな麦茶についても調べると意外に知らないことがたくさんあるものです。

麦茶を作る麦には六条大麦、二条大麦、はと麦、はだか麦などがありそれぞれに味が違いあり、作る方法も、煮出し、湯出し、水出しがあり味のちがいや、メリット・デメリットもあります。

あと麦茶はお茶の中でも傷みやすく腐りやすく、気をつける点も紹介します。

よりおいしい麦茶をつくるためには水にもこだわる必要があり、水によっても味や風味が違ってきます。

今回の記事でわかることは以下。

- 麦茶の種類・特徴

煮出し・湯出し・水出しの作り方

それぞれ作り方のメリット・デメリット

麦茶を作る水について

腐りづらくする方法

安心安全でおいしい麦茶を作る方法を詳しく解説していきます。

365日毎日麦茶を作っているだいずが、詳しく解説するよ!

麦茶にもおすすめの水、ナノバブル水素水についてはこちらをどうぞ!

麦茶について

麦茶は、焙煎した大麦から煮出したり、水出ししたりして作る飲み物です。

麦茶の特徴

麦茶に使う麦には六条麦茶、二条麦茶、はと麦、はだか麦の4種類があり、使う麦によって味が異なります。

麦茶はミネラル豊富であり、カフェインゼロ、カロリーゼロなので、妊婦や赤ちゃん、子供にも安心して飲めます。

抗酸化作用や血液をさらさらにする成分なども含まれている、健康にいい飲み物であります。

麦茶に使う麦の種類

麦茶に使用する麦には以下の4つがあります。

- 六条大麦

- タンパク質を適度に含み、デンプン質が少ないので麦茶に最も適している麦。香ばしさと苦味が特徴。

- 二条大麦

- タンパク質が少なく、デンプン質が多い粒の大きい麦。麦茶の他にビールなどの原料にも使われている。甘味があるのが特徴。

- はと麦

- タンパク質が豊富で、香りがよく、香ばしさが強いのが特徴。色は薄めで、すっきりとした甘味がある。麦と書いてあるが実際はイネ科である。

- はだか麦

- 六条大麦の皮のない状態の麦。皮がないため、色は薄く、苦味が弱くまろやかな甘味が特徴。

麦茶の作り方

麦茶の作り方には煮出し、湯出し、水出しの3種類があります。

煮出し

煮出しの作り方

やかんに水を沸かし、煮立てば麦茶のティーバックを入れて3~5分ほど煮出して火をとめる。

冷まして1時間以内にティーバックを取り出し、容器に移してさらに冷蔵庫にしまう。

ほとんどの商品が1.5ℓの熱湯に対してティーバック1個の割合であり、時間などは商品や好みの味で変わります

湯出し

湯出しの作り方

やかんに水をわかし、煮立てば麦茶のティーバックを入れて火を止める。

冷まして1時間以内にティーバックを取り出し、容器に移してさらに冷蔵庫にしまう。

ほとんどの商品が1.5ℓの熱湯に対してティーバック1個の割合であり、時間などは商品やお好みで変わります

水出し

水出しの作り方

容器に水、ティーバックを入れて冷蔵庫にしまい、2時間程たったらティーバックを取り出す。

ほとんどの商品が1ℓの水に対してティーバック1個の割合であり、時間などは商品やお好みで変わります

ティーバックに入っていない麦茶の場合

丸粒麦を使った作り方

やかんに水を沸かし、煮立てば丸粒麦を入れて3〜5分ほど煮出す。冷まして、1時間以内に容器にこし入れて、冷蔵庫にしまう。

1.5~2ℓに丸粒麦50〜100gが目安になる。(量などはお好みで)

こすのが手間と感じる方は麦茶用パックだけが売っていますので、これに入れて煮出せばこす必要はありません。

煮出し・湯出しのデメリット・メリット

デメリット

- 一度沸騰させているので冷ますなど手間と時間がかかる。

-

すぐ氷水や冷水で冷やせばいいが、そのまま常温で冷ますと傷みやすい。

メリット

- 熱湯を使っているので風味が豊かな麦茶が出来上がる(湯出しは煮出しより少し風味が弱い)

沸騰させているので殺菌効果も期待できる。

- 短い時間で煮出すことができる。

水出しのデメリット・メリット

メリット

- 冷蔵庫で冷やしながら水出しできる。

冷やすまでの時間とそのまま容器なども使えるので扱いやすい。

デメリット

- 煮出し・湯出しに比べて風味がおとる。

- 煮出すまでに2時間は最低でもかかる。

- 水道水を使う場合はカルキ臭が気になる。

麦茶を作るときの水

麦茶をおいしく作るには水にこだわる必要があります。

味わい、香りなども水によって大きくかわり、できることなら使用する水にもこだわることをおすすめします。

水道水・浄水器の水

水道水は塩素が入っているので水出しには殺菌作用があるのでいいですが、味はカルキ臭がしてしまいます。1日冷蔵庫に入れればカルキ臭は弱まります。

浄水器で通した水は塩素が抜けるのでカルキ臭はやわらぎます。

ミネラルウォーター

ミネラルウォータは煮出し、湯出し、水出しどれもおいしくできあがります。

作る場合はミネラルが少ない軟水が適していて、硬水だと麦茶の成分が溶け出しにくくなります。

ナノバブル水素水

ナノバブル水素水は還元力がつよく麦茶の成分が出やすくなり香り、味とも十分引き出されます。

除菌力もあり、水出しでも傷みにくいのが特徴です。

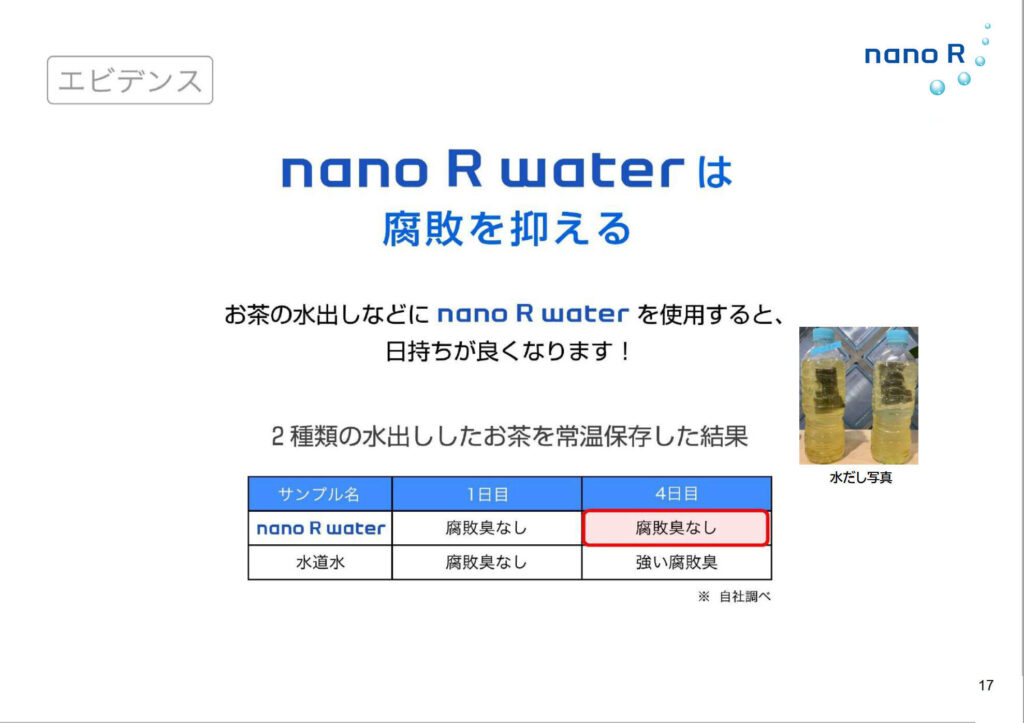

画像の結果でわかるように常温で4日目でも腐敗臭がしないことがわかります。それほど除菌力が強いことが伺えます。

腐りにくくする方法

麦茶は他のお茶類に比べカテキンがない、デンプン質があるなどの理由に傷みやすい飲み物であります。

作る時は以下の点に気をつける必要があります。

- 容器はきれいに洗い、清潔に保つ。

- 煮出し・湯出しの場合はやかんを氷水や冷水などですばやく冷ます。

- 容器に口をつけないでコップに移して飲む。

- ティーバックを入れすぎると余計なデンプンがでて傷みやすくなる

以上なことは最低限守ると腐りづらくなります。

特に煮出しの場合は冷ます時間が長いと雑菌が湧きやすくなりますので、急いで冷ますことをおすすめします。

チェックポイント

細菌が増殖しやすい20℃~40℃の温度領域に長時間放置しないのポイントです!

冷めたらすばやく冷蔵庫にしまいましょう。

まとめ

麦茶について詳しく解説しました。

麦茶はミネラル豊富であり、カフェインゼロ、カロリーゼロなので、妊婦や赤ちゃん、子供にも安心して飲める飲みもの。抗酸化作用や血液をさらさらにする成分なども含まれている、健康にいい飲み物。

麦茶に使用するの種類

- 六条大麦

- タンパク質を適度に含み、デンプン質が少ないので麦茶に最も適している麦。香ばしさと苦味が特徴。

- 二条大麦

- タンパク質が少なく、デンプン質が多い粒の大きい麦。麦茶の他にビールなどの原料にも使われている。甘味があるのが特徴。

- はと麦

- タンパク質が豊富で、香りがよく、香ばしさが強いのが特徴。色は薄めで、すっきりとした甘味がある。麦と書いてあるが実際はイネ科である。

- はだか麦

- 六条大麦の皮のない状態の麦。皮がないため、色は薄く、苦味が弱くまろやかな甘味が特徴。

麦茶の作り方

- 煮出し

- やかんに水を沸かし、煮立てば麦茶のティーバックを入れて3~5分ほど煮出して火をとめる。 冷まして1時間以内にティーバックを取り出し、容器に移してさらに冷蔵庫にしまう。

- 湯出し

- やかんに水をわかし、煮立てば麦茶のティーバックを入れて火を止める。冷まして1時間以内にティーバックを取り出し、容器に移してさらに冷蔵庫にしまう。

- 水出し

- 容器に水、ティーバックを入れて冷蔵庫にしまい、2時間程たったらティーバックを取り出す。

- 丸粒麦を使った作り方

- やかんに水を沸かし、煮立てば丸粒麦を入れて3〜5分ほど煮出す。冷まして、1時間以内に容器にこし入れて、冷蔵庫にしまう。

煮出し・湯出しのメリット

- 熱湯を使っているので風味が豊かな麦茶が出来上がる。

沸騰させているので殺菌効果も期待できる。(湯出しの場合は煮出しよりは少し風味が弱い)

- 短い時間で煮出すことができる。

煮出し・湯出しのデメリット

- 一度沸騰させているので冷ますなど手間と時間がかかる。

-

すぐ氷水や冷水で冷やせばいいが、そのまま常温で冷ますといたみやすい。

水出しのメリット

- 冷蔵庫で冷やしながら水出しできる。

冷やすまでの時間とそのまま容器なども使えるので扱いやすい。

水出しのデメリット

- 煮出し・湯出しに比べて風味がおとる。

- 煮出すまでに2時間は最低でもかかる。

- 水道水を使う場合はカルキ臭が気になる。

麦茶を作るときの水

- 水道水・浄水器の水

- 水道水は塩素が入っているので水出しには殺菌作用があるが、味はカルキ臭がする。1日冷蔵庫に入れればカルキ臭は弱まる。 浄水器で通した水は塩素が抜けるのでカルキ臭はやわらぐ。

- ミネラルウォーター

ミネラルウォータは煮出し、湯出し、水出しどれもおいしくできる。その場合はミネラルが少ない軟水が適していて、硬水だと麦茶の成分が溶け出しにくくなる。

- ナノバブル水素水

- ナノバブル水素水は還元力がつよく麦茶の成分が出やすくなり香り、味とも十分引き出される。除菌力もあり、水出しでも傷みにくいのが特徴。

腐りにくくする方法

- 容器はきれいに洗い、清潔に保つ。

- 煮出し・湯出しの場合はやかんを氷水や冷水などですばやく冷ます。

- 容器に口をつけないでコップに移して飲む。

- ティーバックを入れすぎると余計なデンプンがでて傷みやすくなる

夏になると毎日のむ麦茶ですので、この記事を参考によりおいしい麦茶を作ってくださいね。